In quello che, in termini di riflessione sull’identità italo-americana, è forse l’episodio più vertiginoso dei Sopranos («Christopher», S04E03), ad una cena con i genitori il figlio della dottoressa Melfi, la cui famiglia rappresenta l’immigrazione italiana perfettamente riuscita, divenuta a differenza dei goombah (=mafiosi) colta e benestante, dice di non essere offeso dai film di mafia.

Un tema che infiamma da sempre – sin dai tempi de Il Padrino, anzi, i picchetti iniziarono quando ancora il capolavoro era in fase di produzione) – le sigle associative italo-americane. I film sulla mafia sono cattiva pubblicità. E anche le serie: nella vita reale, il cast dei Sopranos, divenuto popolarissimo, fu cacciato dalla parata del Columbus Day, nonostante l’immane fama guadagnata sul pubblico di ogni possibile etnia statunitense (come, appunto, Il Padrino – per anni, assieme al sequel, primo film tra i preferiti di IMDB dell’intera storia del cinema).

La mafia come classico

Il figlio della dottoressa Melfi, cognome italiano ma integratissimo, è molto oltre le polemiche dei vari enti come i Sons of Italy, NIAF etc. Dice: «a questo punto della nostra storia culturale, i film di mafia sono cinema americano classico. Come i western». Su questa battuta è fatta una riflessione accurata in un libro del 2002, Sitdown with the Sopranos: Watching Italian American Culture on TVs Most Talked-About Series.

In nessun modo il concetto va preso alla leggera. L’accettazione dei film di mafia come parte consistente del tronco encefalico della narrazione audiovisiva americana procede in realtà da diversi decenni, generando perfino sottogeneri come le commedie di mafia (come la serie Terapia e pallottole).

Nello streaming, la nuova era d’oro del documentario, si deve cercare per forza un’uscita dal filone, per raccontare la realtà di Cosa Nostra americana oramai completamente imbastardita dalla potenza del genere cinematografico. Non che l’operazione sia difficile, e priva di ricompense: la storia della mafia reale è ben più pazzesca, e interessante, di quella raccontata dalla fiction.

Pensiamo al caso del serial killer Richard Kuklinski, detto Iceman, divenuto sicario per una famiglia mafiosa, più crudele ancora, che lo aveva scovato e sottomesso come le forze dell’ordine non avevano saputo fare (ne hanno tratto un film del 2012, The Iceman, con il glaciale Michael Shannon) .

Quindi, basta scavare poco per trovare storie incredibili da mettere in un documentario. Davvero.

Fear City: ascesa e caduta del regno della mafia

È quello che cerca di fare Fear City: New York contro la mafia, miniserie doc su Netflix che vuole dare una visione d’insieme di ascesa e caduta di decenni di storia della mafia a Nuova York ma anche nelle città connesse (come Philadelphia), dove di fatto le famiglie locali dipendevano dalle cinque grandi famiglie nuovaiorchesi.

La serie presenta approfonditamente la versione dei mafiosi grazie ad alcuni pentiti, come Michael Franzese, in carcere, che compare in moltissimi altri programmi e video YouTube: passato da truffe colossali alla collaborazione e conversione protestante dopo aver realizzato che con ogni probabilità perfino suo padre lo voleva morto.

Ma il pregio della serie, tuttavia, è quello di scandagliare a fondo, con interviste molto estese, l’intera squadra di giudici, politici, agenti FBI determinati a porre fine alla regno della mafia (il titolo del primo episodio).

Il «regno della mafia» era infatti consentito dalla struttura stessa dell’organizzazione criminale: potevi prendere un assassino, processarlo e metterlo in galera, ma il boss, cioè il vero mandante, non avevi mezzi per toccarlo, e assieme a lui tutti gli altri affiliati, colpevoli tanto quanto e pronti a sostituire il ruolo di chiunque vada in galera (dove, un tempo, nessuno osava «cantare»…).

Tutto questo cambiò con il RICO (Racketeering Influenced and Corrupt Organization Act), la legge americana (simile all’associazione mafiosa del nostro codice penale) introdotta già da Nixon nel 1970 ma che nessuno, mentre alcuni giuristi la denunciavano come “incostituzionale”, aveva mai osato applicare. Poi però arrivò Rudy Giuliani.

Enter Rudy

Giuliani, come noto, è la figura chiave della lotta alla mafia di New York. Giovanissimo procuratore distrettuale, ferì una famiglia dopo l’altra con indagini e arresti massivi, nel frattempo collaborando con forza con Falcone e Borsellino al punto che il primo vero pentito, Tommaso Buscetta, alla fine fu «ceduto» agli americani che dovevano accollarsi le spese della sua protezione (tutto questo è visibile in un’altro documentario Netflix, Our Godfather – La vera storia di Tommaso Buscetta). Rai Italia lo scorso anno ha mandato in onda un ricordo di Falcone da parte di Giuliani.

La carriera mondiale di Giuliani partì da lì: colpita al cuore la mafia, divenne il sindaco più popolare di sempre, per poi passare negli ultimi tempi al controverso rapporto con Trump. Per questo, siccome la vita è strana (ed è, ribadiamo, più pazzesca di una fiction sulla mafia) è stato lui stesso oggetto di un raid di agenti dell’FBI che hanno perquisito la sua casa per sequestrargli gli apparecchi elettronici (ma lasciando lì i celebri hard disk di Hunter Biden, che pure Rudy voleva consegnare loro).

Di contro, Fear City non disdegna di accennare ai possibili rapporti di Donald Trump, all’epoca re dell’immobiliare tra Manhattan e il New Jersey, con enti legati a Cosa Nostra. Giuliani nella docuserie viene di fatto centellinato, anche perché quello di raccontare quegli anni è un lavoro che ha già fatto innumeri volte, anche per varie trasmissione TV italiane.

Quando c’era Gotti…

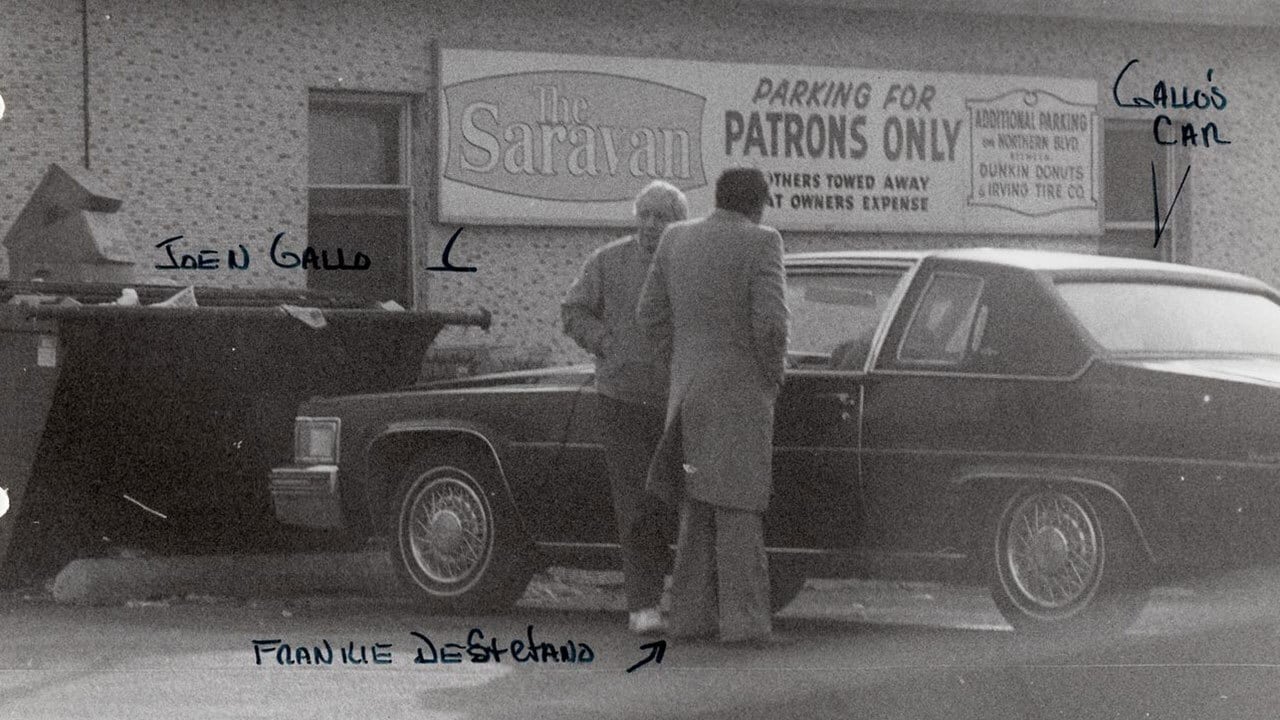

Nel secondo episodio in Fear City è descritto con minuzia il sistema di intercettazioni messo in opera dagli investigatori, anche qui con scene decisamente rocambolesche. Compare la figura di John Gotti, una sorta di mito per chiunque sia vissuto a New York: qualcuno, dopo la distruzione megaterrorista delle Torri Gemelle, arrivò a invocare il suo nome per stanare e punire Osama Bin Laden (siamo al livello: «quando c’era lui»…).

La popolarità di Gotti è bizzarra perché proprio lui è quello che ha infranto il codice di Cosa Nostra uccidendo il suo stesso boss. E inimicandosi così non solo gli altri quattro clan, ma anche quelli che laggiù chiamano gli zips, ossia i siciliani-siciliani, i quali non possono tollerare infrazioni al codice di questo tenore (gli zips, apprendiamo, sono temuti dagli italoamericani, che sono consci di esserne una deriva mutante, priva del mistero che contraddistingue la mafia nella sua patria ancestrale).

Quella morte fu uno spartiacque nella storia della mafia e di New York tutta: vi si accenna anche in un episodio (S04E01) di Billions, dove a parlare di una città segnata dall’esecuzione del boss ordinata da Gotti è lo stesso procuratore distrettuale, un ebreo, che pare anche lui rimpiangere la stabilità della Grande Mela pre-Gotti. Per chi fosse interessato, il Gotti con John Travolta riporta tutta la storia tramite il racconto del figlio divenuto pentito.

Il terzo episodio è il dénouement finale della quantità notevole di intrecci presentati nel corso della miniserie documentaria: e non può essere che in tribunale, dove l’immane sforzo delle forze dell’ordine produrrà infine i suoi frutti.

La mafia ne uscirà devastata.

Fear City e la grandezza omerica di Bruce Springsteen

Siamo sinceri: per quanto la fattura sia ottima, non abbiamo trovato la serie troppo emozionante. Confessiamo una cosa strana: le preferiamo una serie documentaria di tre lustri fa, Manhattan Mob Rampage, alcuni spezzoni della quale sono tuttora visibili su YouTube e in altri servizi di libero streaming. La fattura è certo più scadente, e la confezione era quella della TV americana dell’epoca – tuttavia vi sono momenti in cui conviene anche sentire una parte della storia non personalizzata come invece pare essere la tendenza principale dei documentari attuali prodotti per il VOD. Manhattan Mob Rampage si concentrava soprattutto sulla guerra inframafiosa scatenata da Gotti, con i suoi racconti raccapriccianti.

Tuttavia, siamo grati a Fear City per averci disvelato la storia dietro ad una delle canzoni più note, e più belle, di Bruce Springsteen. Come tutti sanno, lo Springsteen è del New Jersey e di radicatissime origini partenopee (come quasi tutti in zona) per parte di madre, tanto che si mormorava che vi fosse pure un disco firmato da Bruce Zerilli invece che col cognome olandese del padre. Springsteen e compagni (tra cui il suo chitarrista Steve Van Zandt, un’altro italianissimo ma col cognome neerlandese, finito poi a fare un ruolo principale nei Sopranos, quello di Silvio Dante) conoscevano giocoforza le storie e le dinamiche della mafia dell’epoca, magari anche quelle che non andavano sui giornali ma erano risapute nella comunità.

È proprio in reazione ad una storia di mafia divenuta drammaticamente pubblica che Springsteen scrive la canzone “Atlantic City”, che in molti però chiamano con il nome del personaggio che compare nel primo verso: «Chicken Man».

«Well they blew up the chicken man in Philly last night / now they blew up his house too».

«Hanno fatto saltare in aria l’uomo dei polli ieri sera a Filadelfia / hanno fatto saltare anche la sua casa».

Il Chicken Man altro non era che Philip Testa, boss mafioso di Filadelfia (la cui mafia ha il controllo anche di Atlantic City nel New Jersey), boss mafioso che in una delle copertura si occupava di pollame, massacrato da un’autobomba nel 1981 su ordine della «Commissione» (il consesso delle cinque famiglie creato novant’anni fa da Lucky Luciano) per aver ucciso un altro boss senza averne il permesso.

La canzone di Springsteen, dall’irresistibile tono elegiaco fatto di chitarra e armonica a bocca, narra del racket e del senso di confusione che quella morte di mafia ingenerava nell’equilibrio sociopolitico così come in quello interiore dei giovani, alle prese con l’instabilità del lavoro, dei risparmi e della vita.

Come è ricordato in Fear City, si trattò di una rarità: una canzone del contesto americano che parlava della mafia. La canzoni è di fatto indimenticabile, di fattura superiore al resto della produzione di Springsteen (talvolta accusato di essere un tamarro del New Jersey, e con qualche ragione) e di profondità spirituale e culturale ragguardevoli.

Perché? La risposta è semplice: si tratta, di fatto, di quello che in Messico chiamano un narco-corrido, una canzone che i mariachi compongono riguardo storie criminali, facendo nome e cognomi dei narcoboss coinvolti (dal Chapo Guzman in giù…) – e quasi sempre in modo agiografico. Un esempio esilarante lo si vede all’inizio della puntata S02E07 di Breaking Bad, con i mariachi che cantano le gesta di Heisenberg (il video va visto anche semplicemente per la presenza, in un flash, di Danny Trejo, cioè Machete).

Vale la pena di pensarci un attimo. Forse Atlantic City è una grande canzone perché, a differenza di quelle dei “Naziskin” che vincono Sanremo ed Eurovision, non parla di «amore» o di altre astrazioni generaliste di poco impegno. No: dietro alla canzone del Chicken Man c’è davvero una Fear City, una città paurosa, il racconta di una guerra vera, con gli effetti umani che essa può produrre.

E il racconto della guerra, come sappiamo, è l’origine dell’epica e non solo di quella.

«Cantami, o diva, del Pelìde Achille l’ira funesta che infiniti addusse lutti agli achei».

Si tratta di quella forma di arte, pura quanto incompresa dall’era del commercio, che va da Omero ai menestrelli medievali fino alle toccanti canzoni dei soldati sovietici sterminati in Afghanistan nel silenzio imposto dalla nomenklatura rispetto al loro Vietnam.

Sì, a volte una canzone vale come un documentario.